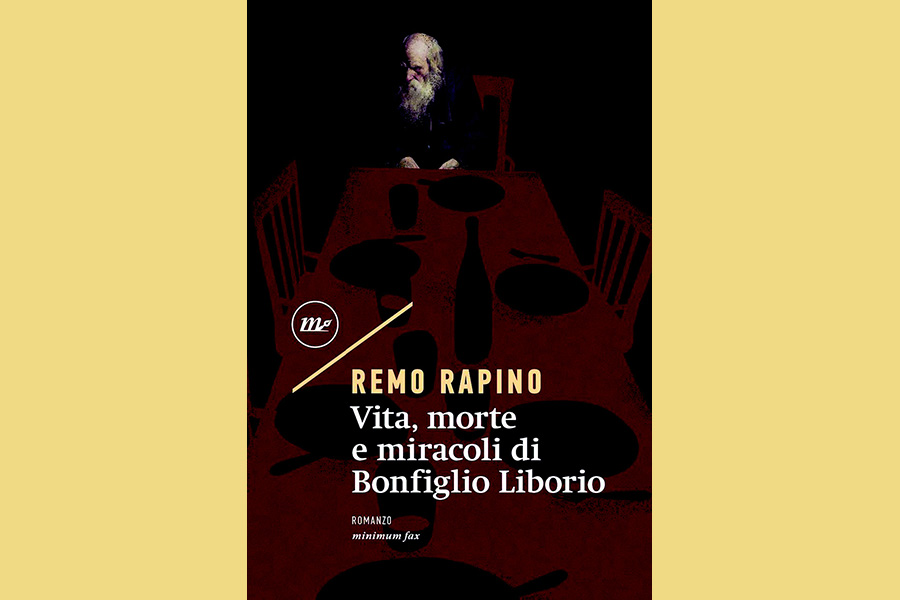

Liborio Bonfiglio è un cocciamatte di un paese senza nome. Oramai ottantenne, riavvolge i fili della memoria e racconta quel che è stato. La sua vita e le vite intorno, in un Novecento che si svolge tra la guerra e la Resistenza, tra il boom economico e le lotte sindacali, tra le emigrazioni al Nord alla ricerca di un lavoro, ai ritorni in un luogo che non lo ha aspettato e non lo cerca. Liborio si porta addosso la solitudine come un vestito buono. I segni neri lo inseguono e lui non smette mai di domandarsi se davvero gli occhi suoi sono gli stessi del papà che mai ha conosciuto.

Liborio Bonfiglio è un cocciamatte di un paese senza nome. Oramai ottantenne, riavvolge i fili della memoria e racconta quel che è stato. La sua vita e le vite intorno, in un Novecento che si svolge tra la guerra e la Resistenza, tra il boom economico e le lotte sindacali, tra le emigrazioni al Nord alla ricerca di un lavoro, ai ritorni in un luogo che non lo ha aspettato e non lo cerca. Liborio si porta addosso la solitudine come un vestito buono. I segni neri lo inseguono e lui non smette mai di domandarsi se davvero gli occhi suoi sono gli stessi del papà che mai ha conosciuto.

Non smette mai di domandarsi perché la vita con alcuni come lui fa così, ti dà una cosa per prendersene indietro cento. Prima la mamma e il nonno, poi la scuola, la barberia, l’unica donna amata, il lavoro, gli amici in fabbrica.

Quello di Liborio è un racconto ininterrotto, una lunga fila di subordinate senza mai un punto, in una lingua che somiglia a un flusso di coscienza caotico e commovente.

«Che ne posso sapere io che non l’ho visto mai e mai ci ho parlato. Io sono venuto dopo. A me mia madre mi diceva che io avevo gli occhi uguali ai suoi. Questo solo so. E fin da quando ero nu guaglione piccolo piccolo, e poi pure da più grosso, ogni volta che passavo davanti a uno specchio o a una vetrina, sempre mi guardavo, ma solo gli occhi mi guardavo, per cercare di capire come era fatto mio padre, almeno la sguardatura, il colore almeno degli occhi suoi».